このページでは五剣山、八栗寺、聖天堂などの主要な観光スポットを迷わずに分かりやすい順路地図を用いて解説しています!

マップを見ながら順路をたどれば、見忘れることなく観光できます♪

八栗寺は四国八十八カ所霊場 第85番札所です。

上の地図で2つの半島が見えますが左側が屋島と屋島山上。右側が牟礼、八栗、庵治になります。

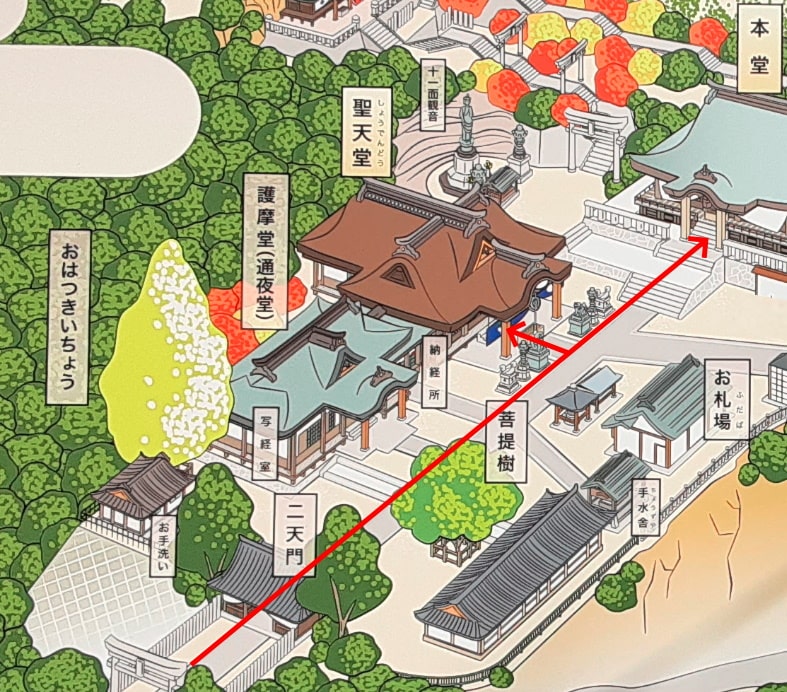

八栗寺境内の地図を見て歩こう

地図の字が少し小さいのですが、なんとなくイメージいただけると思います。

中央に八栗寺本堂があり、その手前の茶色の屋根が歓喜天です。

ケーブルで登ってきた場合は右下の山上駅に着きます。

歩いて登ってきた場合は左下の「お迎え大師堂」のとこに着きます。

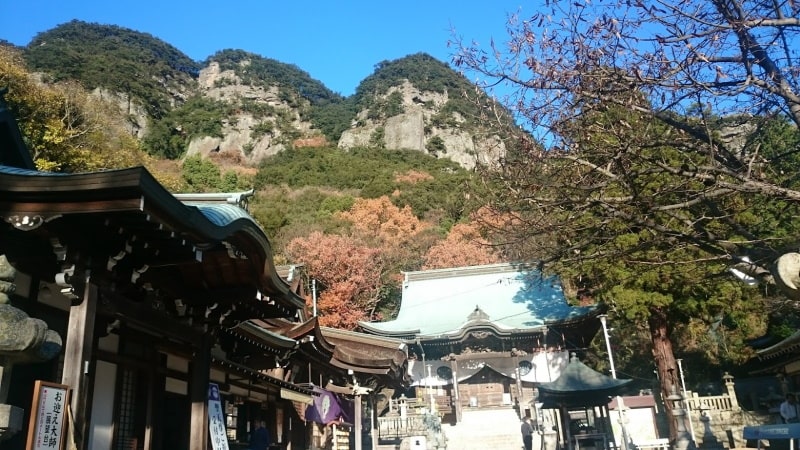

五剣山(5つの剣がある!?)

五剣山です。5つの剣がある!?ように見えることからこの名前が付いたそうです。

東側の登山口から歩いて登っているときに撮りました!

よくみると5つのコブがあるのですが、一番右端は、少し低いですね。岩肌も見えていて他の4つとはちょっと様子が違います。

これはですね。大昔にあった地震で、崩れたそうです。

昔はちゃんと五剣山だったんですね☆

▲上記の写真の右端の「岩肌」と「てっぺんの祠」をアップにして撮ってみました▼

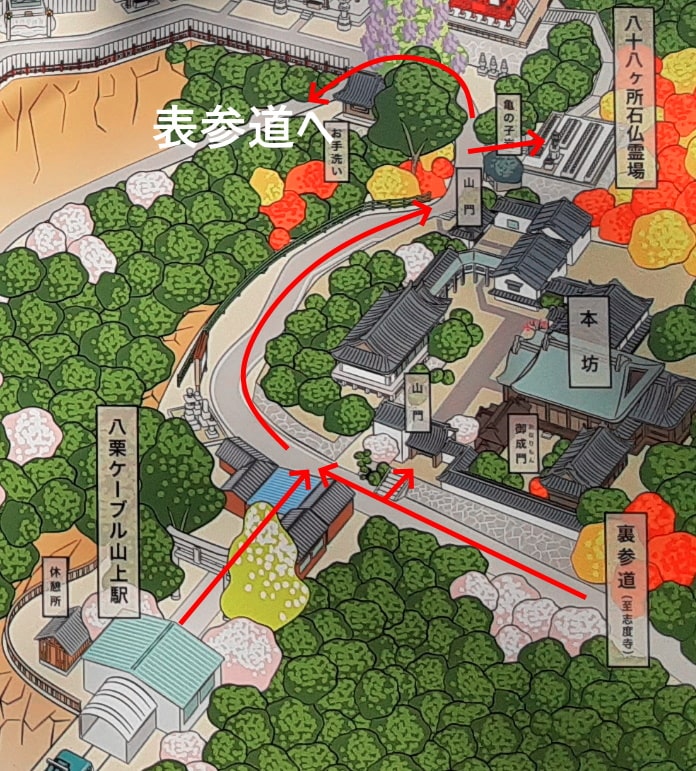

表参道への順路 map1

八栗ケーブル山上駅

ケーブルで登ってくると、こちらの山上駅に着きます!

▲八栗ケーブル山上駅周辺には季節の花が咲いています。

10分もかからずに登ってこれます♪

本坊へ行く

▲八栗寺本坊 門

五剣山を裏参道を使って車(年末年始は通行禁止)で登ってきた場合、ケーブルで上がってきた場合は、まずは、本坊に立ち寄りましょう。

▲八栗寺本坊

▲八栗寺本坊 御成門

コチラの御成門(おなりもん)は高松藩の藩士が八栗寺に来た時に使っていた門といわれています。本坊の山門を入ってすぐ右手側にあります。唐破風様式・桧皮葺きの建物で、屋根には金色の葵の紋が入り、彫刻は左甚五郎の末裔の作といわれています。見るからに歴史的価値のある建造物であることが分かります。

▲八栗寺本坊 庭園

とても整備されていて綺麗です。八栗寺に来た方は、八栗寺本堂、歓喜天、大師堂には参りますが、本坊に立ち寄らない方がほとんどです。とてもきれいなのでぜひ立ち寄ってみてください。表参道から登ってきた場合は一番遠い位置にあります。

八十八ヶ所石仏霊場

裏参道、ケーブルから本堂に向かう途中に「八十八ヶ所石仏霊場」があります。

八十八ヶ所石仏霊場の入り口。

▲少し進んだところにも石仏霊場の道標があります。

階段を上ると八十八ヶ所石仏霊場です。

階段を登りきると立て札が。。。

「石仏前の参拝道敷石の下には四国八十八カ所霊場 各札所のお砂が収められている」とのことです。

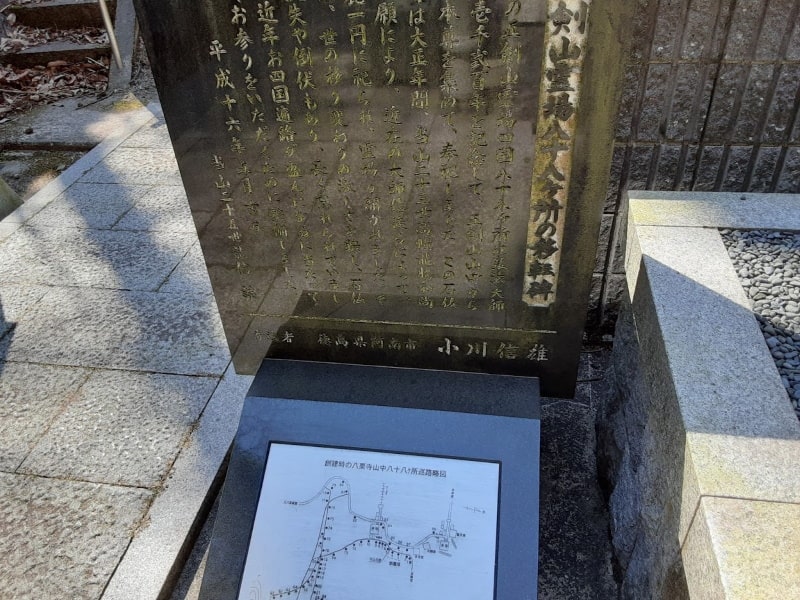

八十八ヶ所石仏霊場 移転碑

内容を読み解くと。。。平成16年(2004)弘法大師入唐1200年記念に、山中に点在していた石仏を一か所にまとめて奉祀したのがこの石仏霊場だそうです。

八十八ヶ所石仏霊場の各石仏と弘法大師像

八十八カ所の石仏と弘法大師像があります。

時間がない方はココで八十八か所参りが出来るようになっています。

表参道への案内

八十八ヶ所石仏霊場の向かいに公衆トイレがあります。そのわきに表参道への誘導看板があります。

一旦下って登るようになります。山門や鳥居をくぐって本堂や聖天道に行く順路になります。

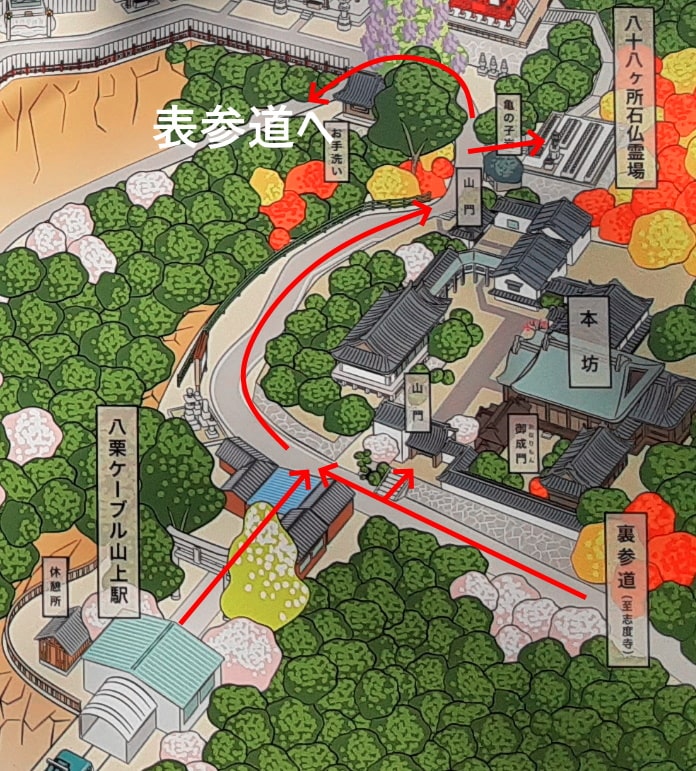

表参道への順路 map1(再掲示)

お迎え大師像(弘法大師空海)

歩きで登ってきても、ケーブルで登ってきても表参道を順路で進むと、まずはコチラのお迎え大師像に出会うことが出来ます。

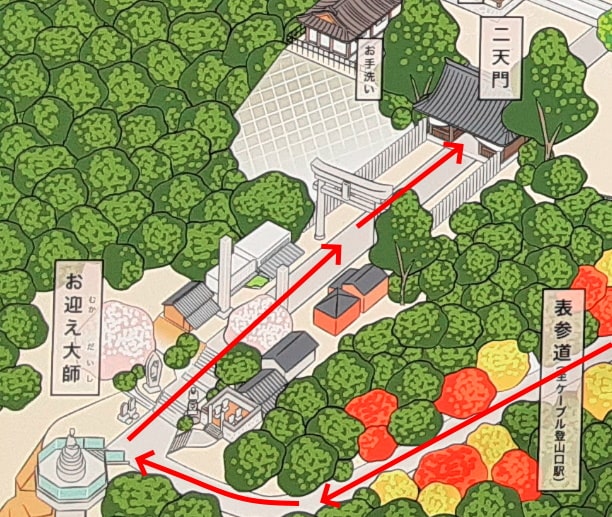

表参道からの順路 map2

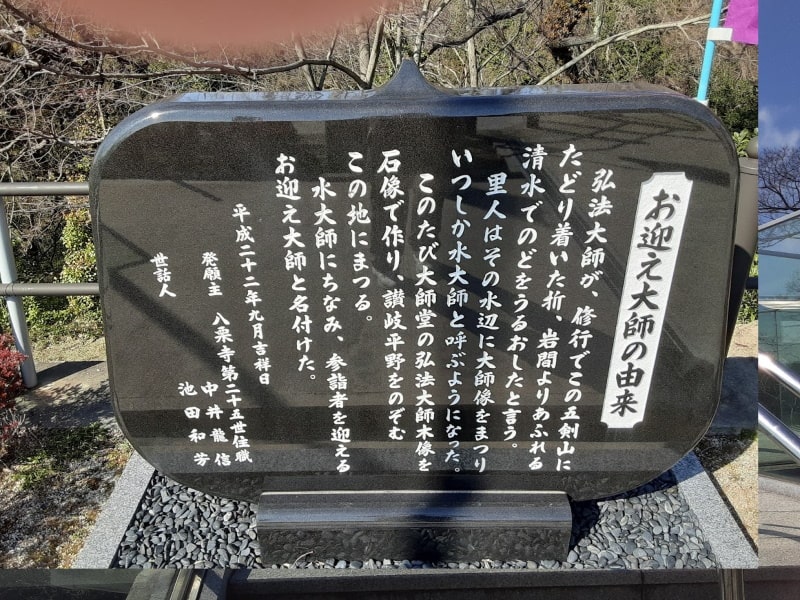

お迎え大師像の由来を読んでみる

弘法大師が修行でこの五剣山に辿り着いた折、岩間よりあふれる清水でのどをうるおしたという。

里人はその水辺に大師像をまつり、いつしか水大師と呼ぶようになった。

このたび大師堂の弘法大師木像を石像で作り、讃岐平野を望むこの地にまつる。

水大師にちなみ、参詣者を迎えるお迎え大師と名付けた。

平成二十二年九月吉祥日

読んでみたけど、由来とはちょっと違うような気もするけど。。。気にしない。

大師像の後ろ側に回ると、先ほど言っていた讃岐平野を見渡せる展望台になっています。

讃岐平野を見渡せます!向かいに見える山が「屋島」です。台形ですね♪

季節が違うのですが、もっと左に目をやるとこんな景色が見えます!

▲春先の讃岐平野

参道には鳥居と山門の両方がある

大師像から八栗寺を目指します!ココから見ると四剣山ですね。

大師像からまっすぐ五剣山に向かって進むとこのような景色が広がります。

参道を歩くとまず、石で出来た鳥居が見えます。その奥に白い暖簾みたいなのがかかっているのが山門の二天門です。

更にその奥に人が階段を上っているのが見えます。ここが八栗寺の本堂の階段です。(見なくなるまで説明が続いてすいません)

ココで疑問が湧きますね。山門はお寺特有のモノ!鳥居は神社特有のモノ!

並んでくぐれるって珍しいですね。

これは八栗寺の左隣に「歓喜天」という社があるからなんです。

地元では「お聖天さま」と呼ばれています。正式なお名前は「大聖歓喜双身天王」という長い名前であり、略して「歓喜天」とも呼ばれます。

お聖天さまは人の歓びを自らの喜びとする天尊で、良縁や商売繁盛のご利益だけでなく、知恵や学問にもご利益があるとされています。

ちなみに旅ブログなどで、八栗寺・歓喜天は五剣山の山頂にあると書かれているものがありますが、あれは間違いですね。上の写真を見て分かる通り、八栗寺の背景に五剣山の頂上が写っています。

正確には五剣山の中腹ということですね。

八栗寺山門に世界遺産の文字が。。。

八栗寺 二天門

▲二天門をくぐって本堂側からみた風景です。鳥居も見えます。

▲山門(二天門)脇 右側(くぐる前)にあります。注意してみないと気づきません。

よく見ると世界遺産ではなく「日本遺産」でした。すみません。四国遍路として登録されているんですね。

香川県の保存木「おはつきいちょう」

二天門をくぐってすぐ左手側に香川県の保存木「おはつきいちょう」があります。目の前の建物はトイレです。右横が護摩堂です。

表参道からの順路 map3

菩提樹・仏足石

仏足石です。後ろに見えているのが菩提樹です。

仏足石は以前はなかったのですが2020年に来た時には新しく設置されていました。

仏足石について(説明板)

お釈迦様はブッダガヤの菩提樹の下で悟りを開かれました。そのそばにはお釈迦様を象徴する仏足石がお祀りされています。

当山もこれにならい、平成三十年六月に、仏足石を勧請しました。中央に法輪を描き、仏教が世界に広まったことを表しています。

また、台座の後ろには、

- ルンビニー(生誕の地)

- ニレンゼン河(悟岸の地)

- ブッタガヤ(成道の地)

- サールナート(初転法輪の地)

- クシナガラ(涅槃の地)

など、お釈迦様ゆかりの五か所の土砂の入った容器を収めました。

合掌の後、思わず足を触ってみました。不思議なもので目の前にすると触りたくなるものですね。

菩提樹

菩提樹は仏足石の真裏にあります。

菩提樹(シナノキ科の落葉高木)説明板

木の名前はお釈迦様の菩提(悟り)に由来します。

六月半ばころにハート形の葉の下側に薄黄色の花を下向きに咲かせ、甘い香りを漂わせます。

また落葉のころには、菩提子という硬い実を付けます。それは、へら状の苞に付いたままで、竹とんぼのように空中をくるくると舞います。

この木は樹齢約50年で、ひこばえが成長したものです。元の木はお大師様のお手植えとも伝わり、天然記念物に指定されていました。

ひこばえ

ひこばえとは、樹木の切り株や根元から生えてくる若芽のこと。

太い幹に対して、孫(ひこ)に見立てて「ひこばえ(孫生え)」という。

八栗寺 本堂!見えた!

正面に見えるのが八栗寺です!五剣山と青空が素敵です!絵になります!

もう少し歩くとこんな感じです。右手側に手水舎(ちょうずや・ちょうずしゃ・てみずや・てみずしゃ)があります。

左側は、お祓いしてもらったりする護摩堂があって、その奥が札所・社務所で、そのまた奥が「聖天堂 歓喜天」です!

護摩堂

▲護摩堂です

聖天堂 歓喜天

歓喜天(八栗 香川県 牟礼町)

▲コチラが歓喜天様です!

〈お聖天さまの参り方〉

①一礼

②二拍手

③般若心経(一返)※省略しても良い

④ご真言(七返) オンキリクギャクウンソワカ

⑤祈念

⑥二拍手

⑦一礼

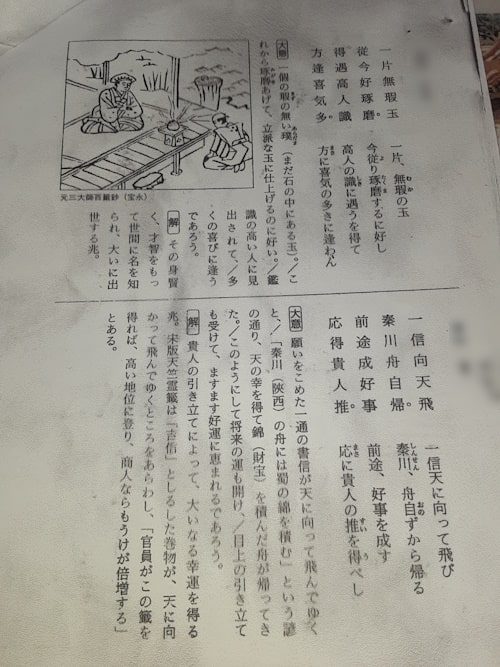

ご朱印を頂ける札所ではおみくじやお守りなどがあります

▲おみくじは結果が良ければ持ち帰ってお守りにしても良いそうです。良くない結果だった場合は所定の場所に結んで帰るのが良いそうです。

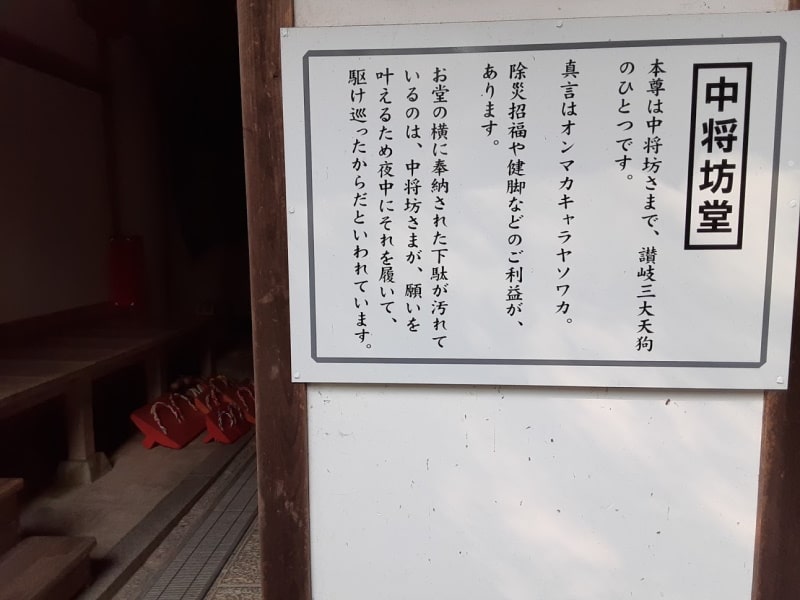

中将坊大権現へ行く!

八栗寺の奥の院 中将坊大権現

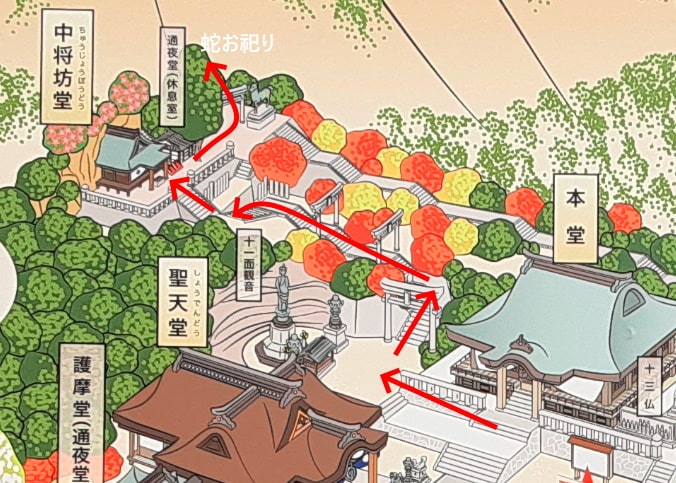

表参道からの順路 map4

中将坊大権現へは本堂脇にある階段を上っていきます。思ったよりもきついので慌てずにマイペースで登りましょう。

本堂の左わきに上に登る階段があります。ここを登ると、さぬき三大天狗の中将坊大権現を祀ってある奥の院に辿り着きます。

参考 #中将坊大権現 Instagram Instagram

▲中将坊大権現 中将坊堂

中将坊さまは七福神のひとつである大黒天の生まれ変わりとされています。

ちなみに、さぬき三大天狗とは、中将坊と白峯山の相模坊と金毘羅山の金剛坊をさします。

中将坊の右わきに置くに通じる通路があります。奥は山の岩肌です。

天狗さんの下駄が並んでいます。

一番奥にはお地蔵さんのようなものが見えます。天狗さんの石像です。岩陰にひっそりとたたずんでいますが、神秘的なオーラを感じます。思わず手を合わせていました。

八栗寺 奥の院について

3つの奥の院の存在

八栗寺の奥の院は今ご紹介した中将坊堂のほかに、五剣山、最高所の四の峰の中腹にある空海が求聞持法を修したと云われる岩窟があります。ここは、空海作と云われる約3mの大日如来の磨崖仏「岩越の大日」が中腹の岩肌に刻まれています。最後は庵治の四国最北端の地にある「竹居観音寺 岩窟」です。

さらに上へ上る道があります。

登った先には、瓦に蛇が描かれている場所に辿り着きます。お蛇様を祀られているようです。

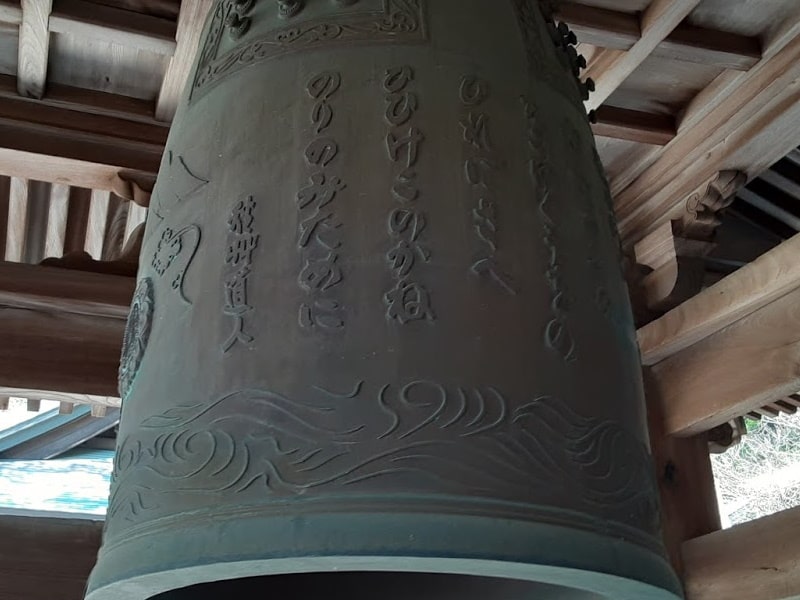

鐘楼堂(しょうろうどう)と梵鐘(ぼんしょう)

中将坊大権現から降りてくると本堂横の鐘楼堂に出てきます。

現在は、だれでも参拝時に鐘を突くことができます。鐘の真下にお賽銭を入れる所があります。

▲梵鐘には字が書いてあります。

鐘楼に秋艸道人(しゅうそうどうじん)

▲秋艸道人(しゅうそうどうじん)の歌が刻まれている鐘楼

五剣山八栗寺の鐘は戦時供出し空しく十餘年を経たり今ここに昭和三十年十一月龍瑞僧正新に之を鑄むとし余に歌を索む乃ち一首を詠じて之を聖観世音菩薩の寶前に捧ぐその歌に曰く

鐘に刻まれている會津八一遺作の歌

わたつみのそこゆくうをのひれにさへひびけこのかねのりのみために

秋艸道人

(意味 海の底深く泳いでいる魚のひれにまで響けこの鐘よ 仏法のために)

秋艸道人とは?

秋艸道人(しゅうそうどうじん)とは、會津八一(あいづやいち)の雅号です。明治から昭和にかけて活躍した歌人・書家・美術史家です。

何気ない普通の鐘だと思っていたら有名な碑が刻まれていたんですね。

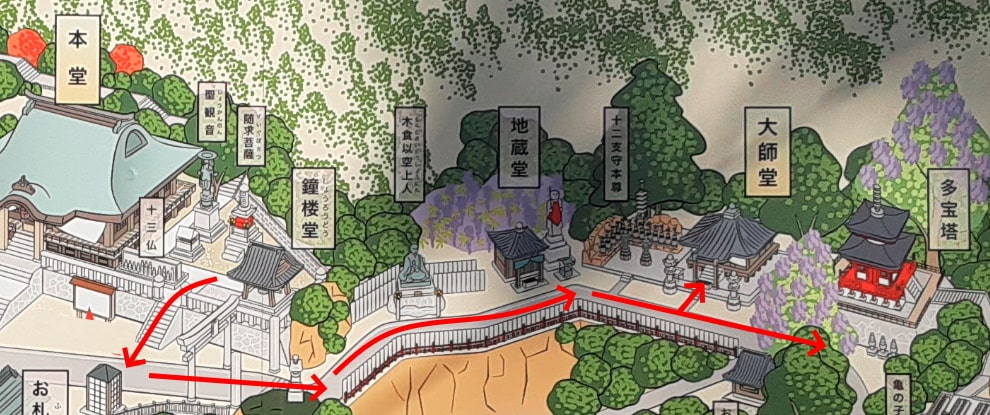

表参道からの順路 map5

八栗寺 大師堂

▲八栗寺 大師堂です。お遍路さんはここで必ずお経をあげておられます。

境内を歩く野鳥も見れます

▲八栗寺 大師堂の正面です。合掌。

カラフルな紐が垂れ下がっています。ここを握ってお大師様とのご縁をいただきましょう☆

八栗寺 多宝塔(大師堂横)

大師堂の横にあります。春先は画面に青空とお花のコントラストが入ってきてとってもきれいです。

多宝塔には写経が納められています。普段は締まっていますが、正月三が日は開扉されますので機会があればぜひ拝観してみてください。。

ここで八栗寺の主要スポットの観光は終点になります。いかがでしたか?迷わずに周遊できましたでしょうか?

お役に立てたら幸いです♪

五剣山 八栗寺 歓喜天への行き方・アクセス・地図

住所:〒761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼3416

[…] 万龍山竹居観音寺、西国第十七番札所は、四国八十八ヶ所第85番札所の八栗寺の奥の院とされています。 […]