もう迷わない!屋島山上 北嶺の周り方・歩き方!游鶴亭、複数ある魚見台やあたらしい展望台、千間堂跡、千間広場、トイレなどをMAP付きで詳しく解説しています!ぜひ北嶺散策の参考にしてください。

北嶺の周り方 MAPルート

今回、周った、北嶺の周り方ルートを紹介します。

駐車場を出発して西側のルートを通って、游鶴亭まで行って、そこから折り返して帰ってくるルートです。

- 山上駐車場出発(駐車場内の北嶺遊歩道の看板を目指す)

- 「小屋」で二股に分かれる道を談古嶺に行かずに北嶺に下る道を選ぶ

- 北嶺展望台(南):険しい山道側を通ると発見できない

- 西側ルートと東側ルートに分かれる分岐点

- 北嶺千間広場(トイレ・ベンチ・池あり)

- 魚見台(東壁)に寄る。ここは帰り道でも通ります。

- 千間堂跡(見るところは少ないかも)

- 西側ルートに戻って、魚見台(西壁南)

- 魚見台(西壁北)

- 游鶴亭に到着!

- 折り返して帰ります。

- 北嶺展望台(北)

①屋島山上駐車場を出発

▲ここが駐車場の端っこです。右手側に見える案内板のMAPを大きくしたのが▼以下になります。

▲現在地は「P」のところです。

▲スタートです!游鶴亭まで2300m!

歩いているとすぐにバス停のような休憩所につきます。屋島(北嶺)を背景に集合写真を撮るにもいい場所です。

②左手に小屋(看板・MAPあり)

▲小屋が見えます。ここで道が二股に分かれます。右に行くと談古嶺です。北嶺は左側の下りの道を進みます。この小屋の正面に現在地を記したmapがあります。

▲現在地となっているところが駐車場から北嶺に向かって少し歩いたところです。現在地はこの小屋です。

▲小屋付近(というか小屋についている)に立っている北嶺案内看板です。

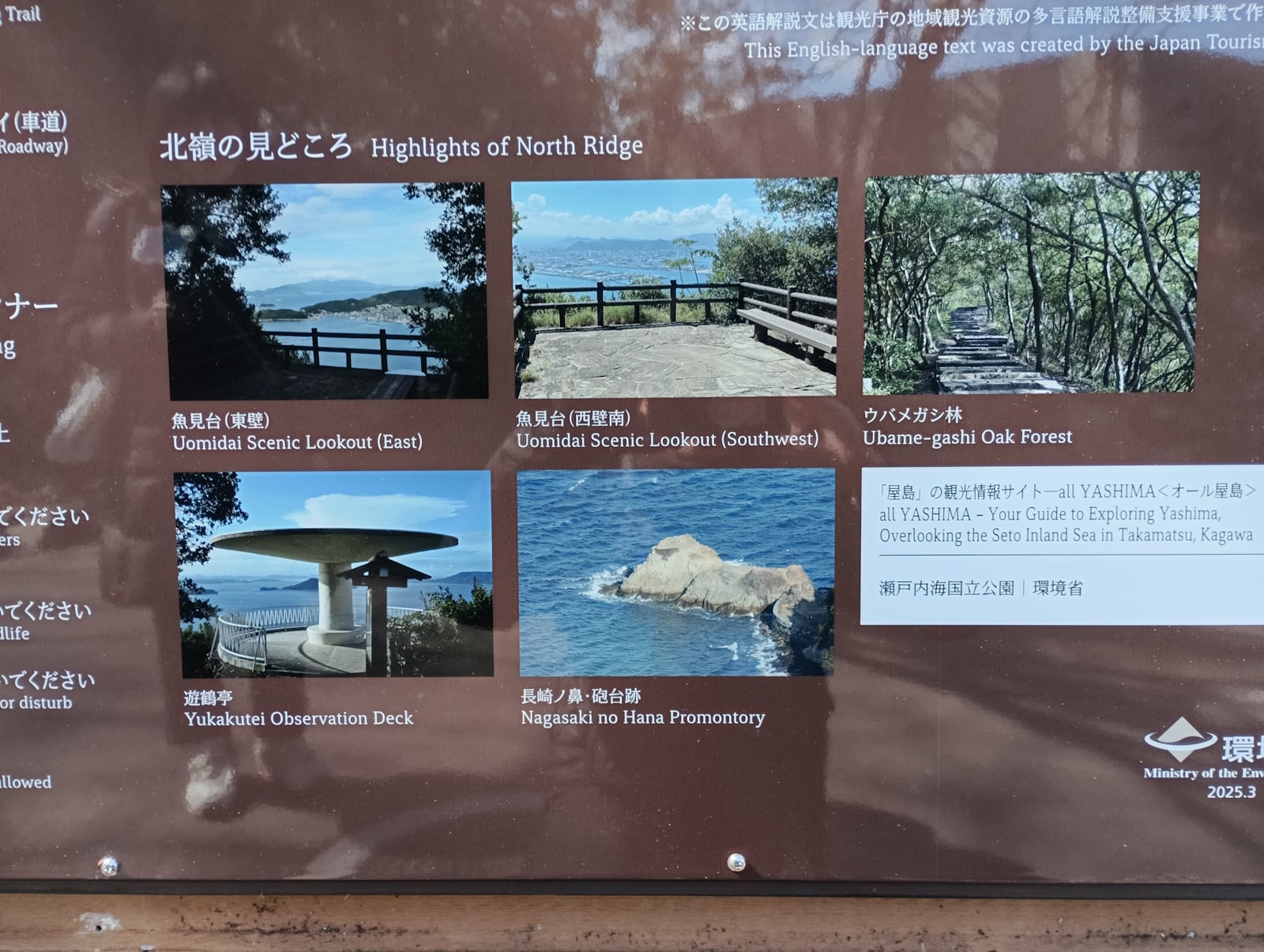

▲観光案内板の右側を拡大したところ!魚見台、游鶴亭、長崎の鼻・砲台跡、ウバメガシ林などが載っています。

左側の道をどんどん歩いていきます!

▲屋島国有林 保安林を示すもの

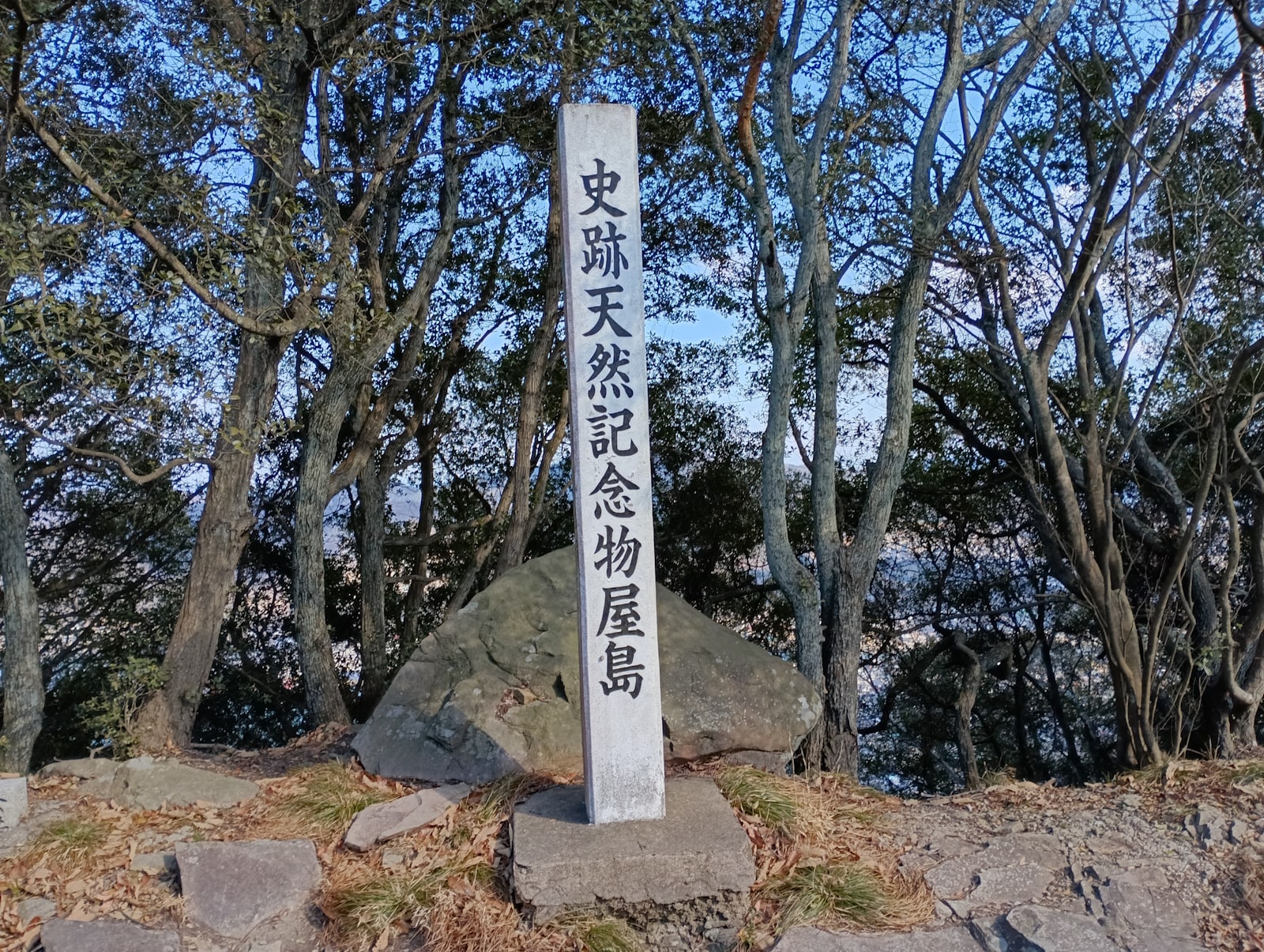

▲「史跡天然記念物屋島」

▲進んでいくと、また、道が分かれています。ここには「北嶺」の石柱が建っています。どちらの道を進んでもゴールは同じです。右側は革靴やハイヒールではNGです。ゴツゴツとした山道です。左側は犬と一緒に散歩ができるような普通の舗装路です。

▼もと来た道を振り返るとこんな感じです。

北嶺の石柱

▲道の分岐点に建っている石柱「北嶺」と彫られています。

▲今回は右側の険しい道を進みました。眺めは良いです。

▲足元注意です。この下は崖です。

▲正面の山が五剣山(牟礼町)です。

▲このようなところが多いです。落石を防ぐための金属のネットがいたるところにあります。場所によっては滑り止めになっているような気もします。

▲少し進んだところからの眺めです。左手側に瀬戸内海が広がっています。

左手手前のこんもりしたところが野鳥観察ができる庵治創造の森です。

▲最低限、スニーカーでないとやばいかも。山の稜線を歩いている感じです。

▲もう片方の道と合流しました。

▲この辺りは石というか岩がゴロゴロ落ちています。落ちているというより、それで形成されている感じです。

▲先に進むとまた二手に分かれます。右側の石階段を上ってみます。ここの分岐もあとで合流します。なので、どちらを通っても同じです。歩きやすいのは左手側です。

▲右手側の道を進むとこのような道が続きます。

▲いい具合に苔が生えた石などもあって庭園に見える場所もあります。

③北嶺展望台(南)

▼2月は説明板が白紙です。

▲左手側の山の上にある建物の付近がやしまーるや水族館があるあたりです。

▼そしてその場所からこちらを見た写真がこれです!

▼3月に撮影した

下側の舗装道を歩いた場合はこの展望台にたどり着きます。ここではトビやミサゴが気持ちよく飛んでいる姿がよく見れます。

▲屋島の地形や地質のことが書かれています。サヌカイトの紹介も載っています。

④西側ルートと東側ルートに分かれる分岐点

▲合流してさらに進むと、また道が分かれます。看板がこのとき差し替え中で白紙でした。これは知らない人は困ります。。。しかし、安心してください。どちらの道を選んでも大丈夫です。今回は左の道を進みました。

▲看板が設置されています!▼拡大!

▲▼現在地を見て分岐点であることを確認しよう!

▲さっき通ってきた北嶺展望台(南)から250m 過ぎたところです。千間広場まであと50m

▲しばらく行くと右手側に案内標識と小道が見えます。ここは「北嶺千間広場」と書かれています。奥に見えているのが「あずまや」です。▼拡大!

魚見台(西壁南)まで330m!游鶴亭まで900m!です。

⑤北嶺千間広場(トイレ・ベンチ・池あり)到着!

▲あずまやが、いくつかあります。。屋根がついているベンチがあります。休憩所ですね。

▲下は芝生です。冬なので枯れていますが。。。正面両脇に2つ池があります。奥には複数のベンチがあります。

ここでは、多くの野鳥を観察できます。メジロ、ジョウビタキ、ヒヨドリ、トビ、シロハラなど。

▲池の奥に見える建物が北嶺唯一のトイレです。我慢せずに使いましょう。

▲このときの池の透明度はかなり高かったです。

▲奥の大きいほうの池です。こちらは濁っていました。季節や天候でも違うみたいです。

トイレ

▲奥に見えている赤い丸のところが「魚見台(東壁)」です!

⑥魚見台(東壁)

魚見台(東壁)に寄る。ここは帰り道でも通ります。

▲トイレの奥には魚見台があります。ここからは庵治・牟礼が見えます。この時(2025年2月)の看板は白紙です。

▲3月に撮影した魚見台(東壁)!看板が新しくついています!

▲屋島の歴史・文化・自然について解説されています。それと、▼現在地を確認!

▲魚見台(東壁)側から見た千間広場のトイレ

▲この場所から:魚見台(西壁南)まで210m。游鶴亭まで840mです。

https://www.yashima-navi.jp/themes/main/pamphlet/pdf/yashimawalker_jp.pdf

▲千間広場と魚見台の位置関係。今見ている魚見台は、上のマップでいうと千間広場(千間堂広場と書いていますが)の右側の魚見台です。

魚見台は1か所の名称ではなく、屋島北嶺に4つある「魚見台」を指します。それぞれが「魚見台」です。

各魚見台はそれぞれから違う方向から瀬戸内海を見渡すことができます。魚見台の由来は漁師が魚のいる場所を見定めるために使われたことが由来になっているようですが、その昔は、軍事的な目的で敵船の往来を確認するための見張り台として使われていたと考えられています。

千間堂跡 近くにある魚見台のひとつには屋島湾、五剣山、庵治・牟礼に面し、左側には瀬戸内海を見渡せます。この魚見台の下には、かつて漁村があったと思われる集落があります。あと、史実で有名な1185年の屋島の戦いの際に、平家が船を隠したとされる舟隠しも見ることができます。

▲眺めが良いですね。正面の湾になって右側が少し隠れているあたりが「船隠し」です。源平合戦の時に平家が軍船を隠した場所です。

▲眼下は崖です。

▲分かれ道などの要所には上のような標識が建っているので迷わず目的地まで行けます。次は千間堂跡、游鶴亭を目指します。

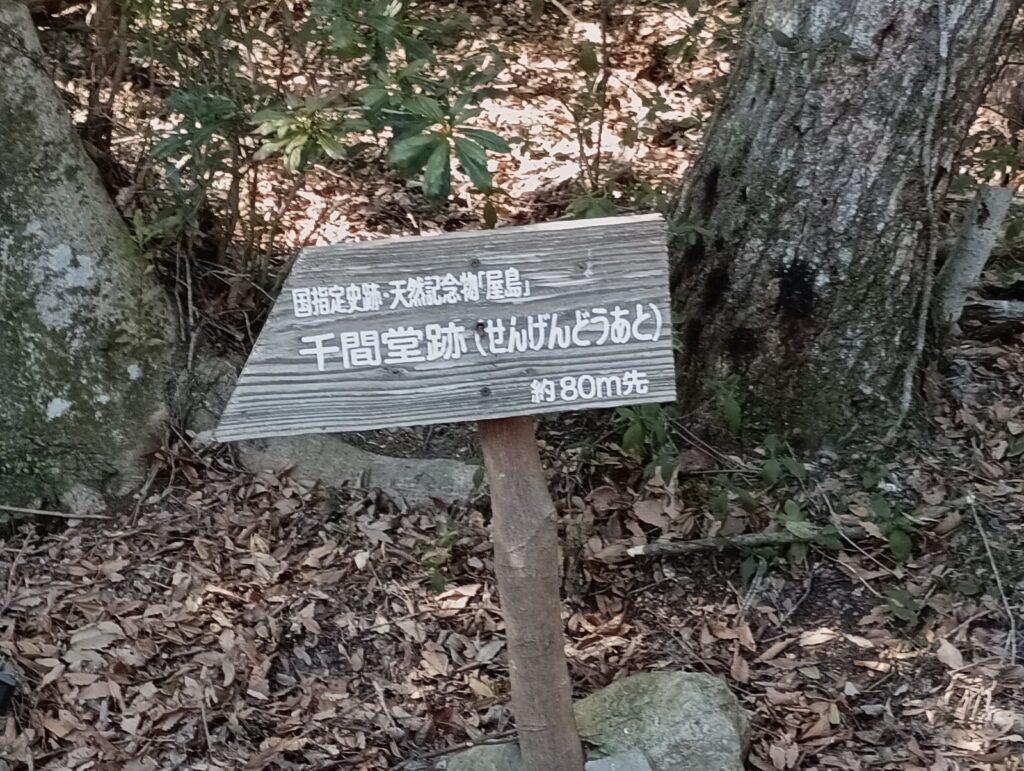

▲千間堂跡まであと80メートル

▲千間堂跡まであと15メートル

⑦千間堂跡

▲千間堂跡につきました!あまり感動がない。。。

▲教養が少ないせいか、何かわからない。もう少し整備したほうが良いかもしれません。。。この辺りは道が分かりずらいので、奥に深入りしないように注意してください。

▲一応、千間堂跡の説明看板は断っています。

千間堂跡は、屋島山上の北嶺にあります。「千間堂」が何か?というと中国の僧侶である鑑真が屋島寺の前身である寺を創建した名残とされています。現在の屋島寺の位置は南嶺側にありますが、これは鑑真が創建した寺をのちに弘法大師が改宗し移したとされています。

千間堂跡の近くには千間堂広場という芝生や池がある広場があります。こあたりは千間堂の地名がいくつも残っています。

千間堂広場には、北嶺周辺ではありがたいトイレやあずまや(休憩できる屋根付きベンチ)が設置されています。遠足や団体旅行の方がお弁当を食べるにも適した場所です。この近くの魚見台からは庵治牟礼方面の海と山と住宅地を大パノラマで眺望できます。

2000年に行われた発掘調査では、寺院を建てる際に柱の土台として使われたと思われる礎石の跡が見つかっている。また、仏壇に使われるような複数の注ぎ口を持つ装飾的な土器が3つ発見され、この場所がかつて神聖な場所であったことを示す証拠となった。考古学者は、これらの遺物は仏堂のものであると考えている。跡地の西側にある石の遺跡は、13世紀に作られたお墓と考えられている。

屋島寺は、寺伝では唐僧鑑真が都に向かう途中に来山し一宇を建立し普賢菩薩を安置したのがはじまりで、現在も北嶺芝生広場を中心に千間堂の地名が残っています。その後、弘仁元年(西暦810年)に空海が南嶺の現在地に千手院を建立し、自作の千手観音を納めたとあります。

屋島寺の前身である千間堂跡については、長らくその実体がよく分かりませんでした。平成11年度の分布調査で芝生広場北側の森の中で基壇をもつ礎石建物跡が確認されました。基壇は東西に長く40センチメートルの高さをもち、基壇上には10個の礎石が確認されました。一部移動している礎石もありますが、礎石の位置から東西3間、南北2間の建物になるものと考えられます。基壇の内部を一部調査したところ、基壇東側で集石が認められ、その上部から須恵器の多口瓶(たこうへい)が破片で出土しました。仏具である多口瓶の出土により寺跡であることが判明し、寺伝にある千間堂跡の一部であることがわかりました。出土した多口瓶は、形態の特徴から9世紀後半から10世紀前半の時期が考えられます。建物の性格として周辺部に礎石をもつ建物が認められないことから仏像を安置するための仏堂としての用途が想定されます。礎石建物跡の北側について確認調査を実施しましたが、小規模な掘立柱建物跡を確認したのみであることから、現在までの調査成果から考えられる北嶺千間堂跡の伽藍配置は仏堂を中心に小規模な建物が点在していたものと想定されます。

▲千間堂跡をあとにして目指すは游鶴亭です。

⑧魚見台(西壁南)に到着!

▲魚見台(西壁南)2025年3月撮影!▲▼看板がついています。

▲魚見台(西壁南)の看板

▲高松市中心、サンポートが見渡せます。

▲屋島城跡と千間堂跡の説明看板。この屋島が九州から奈良への海路の要所だったということ。鑑真和尚が北嶺にお堂を建てた跡とされる。

先に進みます!

次の魚見台(西壁北)まであと250m!游鶴亭まで620m!

このあたりの道は右側に海が見え隠れしていて、潮風の音が聴こえてきます。

⑨魚見台(西壁北)

▲上の緑色のコーンが立っているところの拡大▼

▲通り過ぎてきた魚見台(西壁南)まで250m。游鶴亭まであと370m!

▲魚見台(西壁北)からの眺め。左手側が高松港です。正面の島が女木島です。

西ルートと東ルートの合流地点!

▲游鶴亭まであと150mです!

▲MAPの現在地は合流地点を指しています。看板には屋島の植生と游鶴亭についての解説が書かれています。

▲この石畳が見えたら游鶴亭まであと一息です。

⑩遊鶴亭に到着!

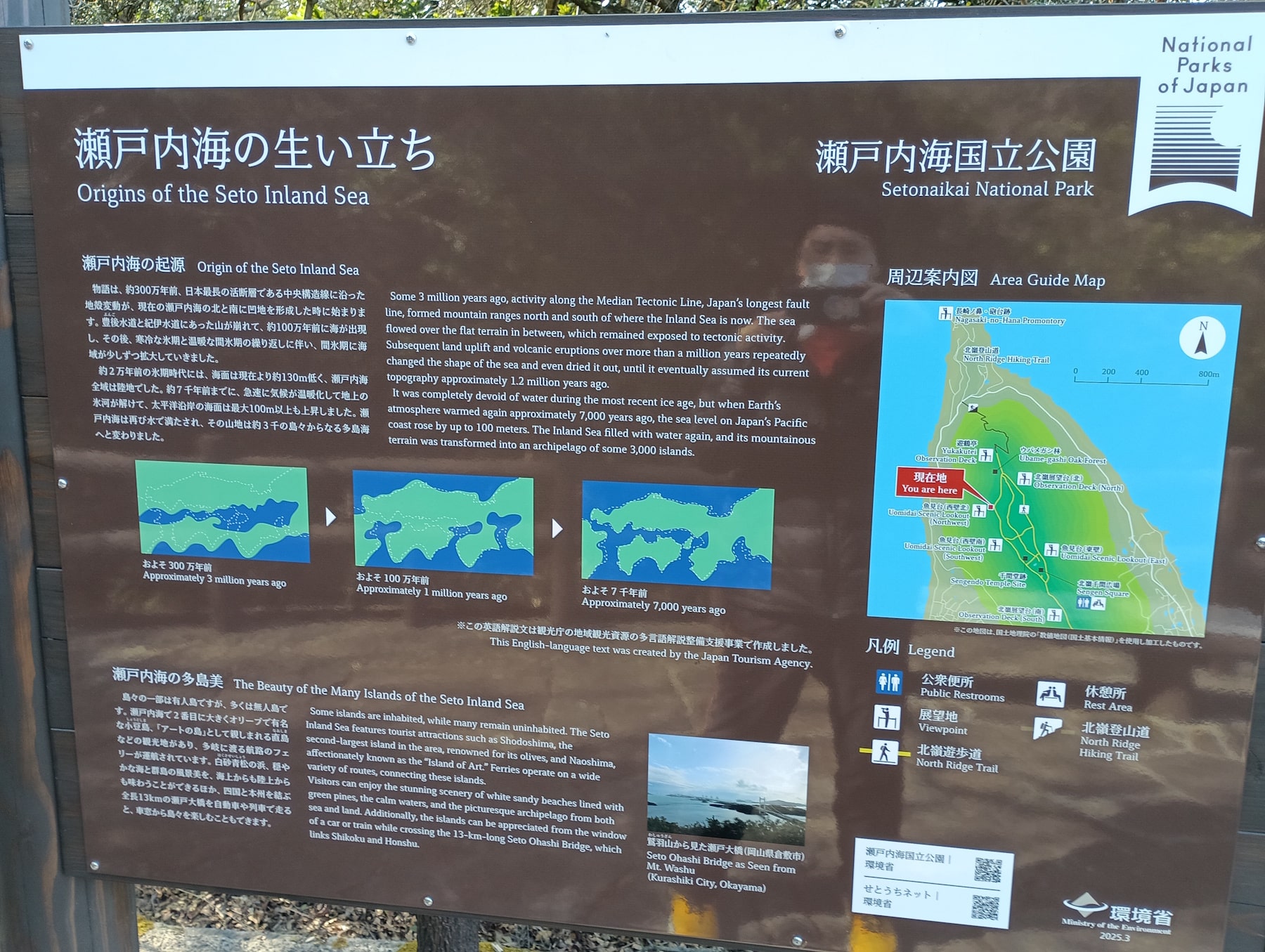

遊鶴亭は「獅子の霊巌」、「談古嶺」と並ぶ、屋島三大展望台のひとつです。

北嶺の先端に位置していて、視界の前面をほぼ瀬戸内海が占めます。小豆島、豊島、女木島や独特な形をした大槌島と小槌島など、備讃瀬戸の各島々の風景を楽しめます。

游鶴亭の名前の由来は定かではありませんが、大正12年、良子女王殿下(香淳皇后)が屋島を訪れた際に、屋島北端を遊鶴亭と名付けたそうです。

▲屋島北嶺と備讃瀬戸についての解説が書かれています。

▲ここを下ると長崎の鼻、砲台跡に行けます。今日はいきませんでした。

▲このくだりの道をずっと下った先の小さい白っぽい左向きになっているところが長崎の鼻(砲台跡があります)です。ここからは引き返して駐車場まで戻ります。

⑪折り返して駐車場まで戻ります!

東側ルートを通って帰ります。途中に「⑫北嶺展望台(北)」と「⑥魚見台(東壁)」を通るようになります。

⑫北嶺展望台(北)

▲あたらしいぽい魚見台かな?

▲ここも2月では看板が白紙です。

▲案内板がない状態ですが景色はとても良いです。

▲3月に撮影で野鳥の看板が設置されていました。

▲屋島で見られる鳥類について書かれています。野鳥は動きが早いので、、、特に小鳥は、なかなか見つけることができません。しかし、綺麗な鳴き声はいたるところで聴くことができます。

屋島で観察できる野鳥

千間広場まで戻ってきました

最初の西・東ルートの分岐点に戻ってきました!

▲東ルートから見た分岐点(看板裏が見えています。)

▼最初を思い出すとここです!この写真の右側の道から見た風景が上の写真です。

あとは、このままもと来た道を戻れば山上駐車場までたどり着けます。

お疲れさまでした!